こんにちは!今日の更新は、BMIに関するリライト記事です。

内容は、「標準体重=BMI22というのは実はあんまり根拠がない」というお話です。

BMI22というのはエネルギー量の算出やたんぱく質量の算出等で、実務上でも使う数値なので"あまり根拠がない"というのは結構驚きです。

なんでそんな事を知ったのかというと、厚生労働省の日本人の食事摂取基準2020年版策定会の議事録の中でそんな記述を見つけました。

日本人の食事摂取基準というのは、日本人がどの栄養素を、どれぐらい摂ったら良いか記載されている、管理栄養士のバイブルともいえる文書です。

疫学研究に基づいた文書で、良質な論文から情報を引っ張ってきているため調べ物をするときに重宝します。

ということで、その内容について紹介していきます。

そもそもBMIとは

この話を書く前に、BMIについて知らない方もいるかもしれません。

なので簡単にBMIについて紹介しましょう。

BMIとは、”Body Mass Index(ボディマスインデックス)”の略語です。

体重と身長から算出される体格指数の一つです。

「体重(kg)/身長(m)2」という式で計算されます。

とても簡単に計算できるため、世界であらゆるところで使われています。

日本肥満学会では、このBMIが18.5未満を痩せ型、25以上を肥満としています。

また、標準体重(適正体重、理想体重とも)はBMI=22の数値で、この数値が最も理想的な体重であるとしています。

標準体重はBMI=22というのはあまり根拠がない?

標準体重がBMI=22というのは非常に広く一般的に用いられている値です。

公厚生労働省のホームページや日本肥満学会などの公的機関でも、BMI=22が標準体重としています。

栄養学の教科書などでも、BMI=22が最も病気になりにくい状態で、目標とする体重と書かれており、私自身も信じ切っていました。

しかし、日本人の食事摂取基準2020年版の策定議事録を読んでいたところ、意外な発言が。こちらの議事録中の、宇都宮一典先生の発言を引用させていただきます。

この会議が明らかにすべきだと思うのは、「標準体重」という言葉があります。これは言葉だけを発しているように見えます。標準体重、BMI22ということが暗黙の了解のように走っているのです。これに基づいてエネルギー設定をしているというのが、多くの学会の総エネルギー設定方法になっているのですが、標準体重22と決めた根拠というのはどこにもないのです。

また、会議の後半にふたたび議題に挙がっています。

1点、繰り返しであれなのですけれども、非常に大きな問題は、目標体重を今後どうしていくかということだと思うのです。標準体重22というのが非常に強く信じられている。これは1970年代から1980年代のデータなのです。そのときは1論文だけなのです。なので、それが現段階でひとり歩きしていて、厚生労働省のホームページにもBMI22が一番長生きしますよと書いてあるのです。エビデンスに基づけば、これはどんどん外れていきます。しかし、標準体重22でいろんなものが設定されているので、標準体重22を外すか、あるいは標準体重の定義を変えるかということは、非常に大きな社会的なインパクトがあるのです。しかし、できるところはここしかないかなという気もいたしますので、今回できるかどうかわかりませんけれども、十分ここで論議をすべきかなということを考えています。

今回の日本人の食事摂取基準2020年版策定にあたり、このような議論がありました。

私もBMI=22というのがあまりにも当然のように使われているため、特に根拠を確かめもせずそうなんだろうなとしか思っていませんでした。

しかし実際には、全く根拠がないとまでは言わずとも、話の広まり具合から考えると薄い根拠とのこと。

栄養指導でも、目標の体重をBMI=22の値を設定することがあるので、たしかにインパクトの大きい話です。

日本人の食事摂取基準2020年版の記載

このような議論もあり、日本人の食事摂取基準2020年版では、標準体重(BMI=22)について記載されました。このような内容です。

なお、現在、我が国で使われる標準体重(=22×[身長(m) 2] )は、職域健診の異常所見の合計数が最も少なくなる BMIに基づくものである。すなわち、30~59 歳の男性 3,582名、女性983名を対象に、健診データ10項目(胸部 X 線、心電図、上部消化管透視、高血圧、血尿・蛋白尿、GOT・GPT、総コレステロール・中性脂肪、高尿酸血症、血糖(空腹時、糖負荷後)、貧血)の異常所見の合計数をBMIで層別に平均し、BMIとの関係を2次回帰したものである。なお、この論文では、被験者集団の年齢範囲から、データの適応範囲を 30~59 歳と限定している。

BMI=22という値についての根拠と、引用元論文が示されています。

BMI=22という値は、職域健診の異常所見が少なくなる数値で、死亡率が低い数値ではないということに注意が必要です。

BMI=22の問題点

上記の研究をみてみると、BMI=22は目標としてはそんなに悪くない値に見えますが、実際に活用するとなると問題点があります。

まず、上記の項目には、命に関わる大きな病気である、「がん」に関する項目が入っていません。

つまり、病気が少ない値ではあるかもしれませんが、もっとも死なない値かというと、そうとも言い切れないということです。

さらに重大なのが、研究の対象者が30~59歳の中年男女であること。若い人や高齢者は含まれていません。

特に高齢者の健康を考える上では、フレイル(虚弱)は欠かせません。

フレイルとは、筋力や認知機能が低下し生活機能に問題が出てきた状態を言います。

一般的には、高齢になると食が細くなり、体重が落ち、体力も落ち風邪や肺炎等のきっかけでガクっと状態が悪くなります。

BMI=22の研究は、こういった症例を一切拾っていません。

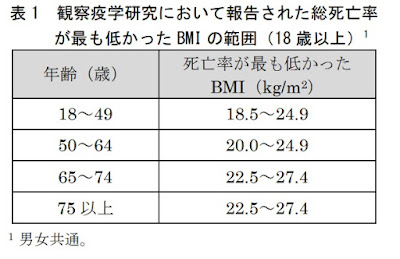

、実際に、死亡率が最も低かったBMIの範囲はBMI22とは乖離がみられます。年齢別に示すとこのようになります。

18~64歳の間では、BMI=22の値も含む範囲の値で死亡率が低かったのですが、65歳以上の高齢者になるとBMI22.5~27.4の範囲が最も死亡率が低くなりました。

高齢者ではやや太っているぐらいのほうが、死亡率が低いということです。

まあもとの研究が、高齢者対象のものではないし、死亡率をみたものでもないし、このように乖離がみられるのは当然のことかもしれません。

しかし、議事録でも指摘があったように、元の研究内容以上に、話が広まりすぎているようにには感じます。

たとえば、私が見てきた方にもこんな方たちがいました。

BMI25を超えた高齢者の方や、その家族が、「痩せなきゃいけない」という思いにかられてしまう、という例です

BMI35や40などの高度の肥満ならともかく、BMI25をちょっとこえたからといって、高齢者がダイエットに励む必要性は高くはありません。

総死亡率でいえば、それぐらいの値がもっとも死ににくいといえます。

元気に食事を食べられている人はそのままで良いのに、BMI22という数値が標準であると認識すると、「食べすぎなのかな?」というように不必要な制限を加えてしまうかもしれません。

また、不勉強な医者や管理栄養士が、BMIが多少高いだけでダイエットを指示してしまうかもしれません。

BMI=22が標準というのは確定的な根拠があるわけではなく、特に高齢者ではもう少し高い数値が適正と知っておく必要がありそうです。

もちろん、過体重が問題になる疾患もあるので、BMIだけでなく総合的に判断する必要があるのはいうまでもありません。

まとめ

標準体重がBMI=22というのは、根拠となる研究から考えると、過剰に広まりすぎているようです。

BMIは身長と体重から算出しただけの値で、筋肉量も反映されていません。

あくまで簡易的に使える指標であり、体重管理における絶対の数値ではありません。

今までの体重の変化や、自分の筋肉量、年齢、疾病なども考慮し、総合的に判断する必要があります。

BMIの数値ばかりにとらわれず、参考程度に活用するのが良いでしょう。

記事をお読み頂き、ありがとうございました。

最後にちょっとした広告を。

自分で使ってみて、良かった調理器具を紹介いたします。ご家庭に合うものがあれば、ぜひお試しください。

貝印 関孫六 15000ST 高級包丁

最近新調した包丁です。久しぶりに買い替えるので良い包丁にしようと思って見つけたのがこちら。

包丁の刃にコバルトスペシャルという最高級の素材を使用しており、切れ味が落ちにくく、研ぎやすく、鋼に比べ錆びにくいという高級包丁です。

レビューも書いているので、興味がありましたらご確認下さい。

シリコン調理スプーン

山崎実業のシリコン調理スプーンは、すくう・炒める・計るの3機能がまとまった調理スプーンです。

特徴的なのは5ccと15ccの計量線が入っており、醤油や酒など計りながら調理作業が行なえます。調理作業に無駄がなくなり、一度使うと普通のヘラには戻れない快適さです。

置くためのスタンドもついており、キッチンを汚さず仮置きでき非常に便利です。

ぜひ家のヘラや調理スプーンと交換してみてください。

ゆで卵電気スチーマー

時間管理が面倒なゆで卵や半熟卵が安定して簡単に作れるようになります。ゆで卵や半熟卵をよく作る方に特にオススメしたいです。

コンロを使わないのがすごく良いです。卵以外にも蒸し野菜や肉まん等に使えます。

シリコンスチーマー

野菜や肉、魚を入れて電子レンジでチンすると、簡単に蒸し物になります。

シリコンなので洗いやすく、折りたたんで収納できるため場所も取りません。

ぶんぶんチョッパー(手動フードプロセッサー)

糸を引く事で食材をみじん切りにすることができる手動フードプロセッサーです。

電動に比べ、コンセントを必要としない点と、価格が安い点が優れています。

コンセントを必要としないので、キッチンのコンセントまわりがいっぱいでも自由に設置できます。

みじん切りの頻度が少ないけどたまにフードプロセッサーを使いたい、という場合にオススメです。

取ってが取れるフライパン

今まで我が家では普通のフライパンでしたが、取ってがとれるタイプのフライパンに変えてみたら便利さにビックリ。

重ねて入れられるため収納スペースをとりません。また、冷蔵庫に調理したものをそのまま入れて保存するのに場所をとらないので、とても良いです。

0 件のコメント:

コメントを投稿